- 西瓜云2

- 西瓜云1

- HD中字

- HD

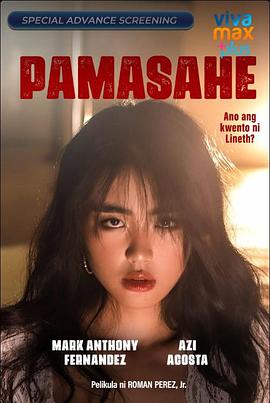

弗兰西斯

- 主演:

- 杰西卡·兰格,金·斯坦利,山姆·夏普德,巴特·伯恩斯,乔纳森·班克斯,邦妮·芭利特,詹姆斯·布罗德黑德,简·詹金斯,乔丹·查尼,罗德·科尔宾,丹尼尔·乔多斯,唐纳德·克雷格,莎拉·坎宁安,李·德布鲁,杰弗里·德曼

- 备注:

- 超清

- 类型:

- 剧情片

- 导演:

- 格雷姆·克利福德

- 年代:

- 1982

- 地区:

- 美国

- 语言:

- 英语

- 更新:

- 2023-01-29 11:21

- 简介:

- 影片再现了悲剧人物弗朗西丝的一生,她是一位极具潜力的女演员,不受老板摆布,不愿充当好莱坞老板的赚钱机器,因此被忽视或搁置一旁,甚至连一个小角色都无法扮演。生活的诸多磨难,使她的性格发生了变化,最后在与警察的冲突中被逼进了疯人院,在那个惨无人道的地方,忍受了八年。她反抗.....详细

影片再现了悲剧人物弗朗西丝的一生,她是一位极具潜力的女演员,不受老板摆布,不愿充当好莱坞老板的赚钱机器,因此被忽视或搁置一旁,甚至连一个小角色都无法扮演。生活的诸多磨难,使她的性格发生了变化,最后在与警察的冲突中被逼进了疯人院,在那个惨无人道的地方,忍受了八年。她反抗并大喊大叫,结果脑垂体被切除。她于1970年死于癌症。

影片读解:《弗兰西斯》

美国 1982年 彩色片 140分钟

导演 格·克雷福德(GRAEME LIFFORD)

摄影 拉·科瓦奇(LASZLO KOVACS)

总设计 理·西尔伯特(RICHARD SYLBERT)

剪辑 杰·瑞特(J.WRIGHT)

作曲 杰·白瑞(J.BARRY)

《弗兰西斯》的摄影

“如果你有三个非常有头脑、有创造性的人手,你一定会确保这三人所做的是同一部影片,而不是三部不同的影片。会出现这种情况的,你知道,不过对我来说,这是一次令人兴奋的经历,因为我们能够相互密切地沟通思想,为一切找到公分母。”拉斯洛·科瓦奇这段话所描述的他与导演格雷姆·克雷福德和美术设计师理查德·西尔伯特在拍摄影片《弗兰西斯》时的合作。这个公分母就是对影片含义的一种共同认识,一种被认为是影片应具有的贯彻始终的强烈感情冲击的感受。这是一种对无形之物的感觉,虽然不能用词句来概括,却又影响着影片摄制中的每一个选择。作为电影摄影师,科瓦奇的工作在很大程度上就是在影片摄制的前期阶段对这种感觉进行发掘,以便在拍摄期间将其转变成灯光、摄影机镜头;滤光器和画幅。

《弗兰西斯》的故事叙述的是弗兰西斯·法默的一生。这个女演员从1936年到1942年代共演过14部影片--其中最著名的是《前来取之》。《弗兰西斯》是一个关于极端的故事--从她迈上明星的宝座到她陷入监狱和精神病院那不可想像的深渊。这是为一个极端独立的女子、一个理想主义者、一个坚持己见的人描绘的肖像,她不仅与宗教、与母亲,而且最终还与自己作对。在某个层次上,这是一个关于社会与个人之间的冲突的故事,在这里,社会获胜了,但故事本身控诉了共同图谋摧垮她的精神、不惜对她施行脑手术的母亲、精神分析专家和电影厂老板。在另一个层次上,这个故事叙述的是一个聪明漂亮、充满生气的女子,由于种种错综复杂的原因踏上了自我毁灭的旅途。

《弗兰西斯》是克雷福德导演的第一部影片。他曾在鲍勃·雷弗尔森的《邮差总是按两次铃》和科瓦奇为诺曼·朱威森拍摄的《F.I.S.T.》以及其它几部影片中担任剪辑师。他与科瓦奇在1968年拍摄《园中寒冷的一日》时初次相遇,克雷福德当时是罗伯特·阿尔特曼的助理导演。当克雷福德打电话给科瓦奇,问他是否有兴趣拍摄《弗兰西斯》时,科瓦奇的第一个反应是“哪个弗兰西斯?”他对弗兰西斯·法默一无所知,但是当克雷福德把故事向他简要地描述了一下后,科瓦奇立即感到他必须参加这部影片的工作。原因之一是,影片的故事跨越了三十年代、四十年代、直到五十年代,而科瓦奇拍摄的《F.I.S.T.》正属于最后这个时期。他将这一时期称作他绝对最喜爱的年代。但更重要的是,他对克雷福德所描述的故事情节产生了十分强烈的反应。

克雷福德给科瓦奇送去一本尚在修改中的剧本,并建议他读一下威廉·阿诺德所著的法默传记《虚幻境界》。科瓦奇读完这两本东西,就在余下的五、六个月的前期工作时间内努力多吸收那些已由撰稿人玛丽·耶茨和乔纳森·桑格以及克雷福德和美术设计师理查德·西尔伯特搜集整理出来的关于法默的材料。他感到这对摄影师理解影片中各个部分是很必要的。“只做个电影摄影师或照相师是不够的。你不能只是打光,拍镜头。你必须从感情上理解片中人物正在经历的一切。你必须了解你所要拍摄的镜头、戏剧结构、相互联系和人物动机的形成。总之,一切的为什么。你必须知道所有这些为什么的答案。”

对于《弗兰西斯》这么一个刻划人物性格的作品,当然更是如此。科瓦奇形容这部影片是一出“独脚戏,全靠一个人的功夫”。在整个过程中,科瓦奇走的第一步就是,尽可能多掌握一些情况,多取得一些印象,直到一种直觉在他心里形成。这听上去可能很简单,其实并不容易实现的。这还包括当时的政治、经济问题。你要懂得弗兰西斯·法默,就不能不懂得三十年代的劳工运动、纽约的剧院、好莱坞……,这都很复杂。她是一个多层次的人物。”

科瓦奇、克雷福德、西尔伯特进行了无数次谈话。他们放映了弗兰西斯·法默的所有的影片,但是他的灵感真正出现的时刻是,当他终于能够见到外景地或布景的时候。西尔伯特在科瓦奇入伙以前就已经干了大量工作。科瓦奇回忆说,在一次前往西雅图看外景时,西尔伯特带领大家做了一次徒步游览,参观了法默曾经居住过的地方--她的房子、中学、海滩和一个她闲时常去的酒吧。他们参观了一所法默曾住过数年的精神病院,尽管他们知道他们永远也不会被允许在那里拍摄。所有这些时刻,克雷福德一直在阐述他对这个故事的看法和他从这些五花八门的素材中要得到的是什么。科瓦奇说:“而我就把这些材料都吸收进来。我只是看着、观察着、提问题或是听取别人所有有关的讨论。”

终于,科瓦奇开始形成关于影片的调子或质感的感觉。他在掌握了充分的材料之后,就进入了与导演的看法充分协调的阶段。他说,“这时候你是真正感觉到了。这种感觉实际上有两种含义。你不仅能从情感上感觉,甚至能用感官去感触。你简直就能用手指触摸到。你不能精确地形容出来,但你已经可以就其质感和色调及各种结构细节进行讨论。你可以说出这里这是一种类似生硬的东西,你也知道什么地方需要通过对称或是运动来表现。

科瓦奇尤其感到幸运的是,能与西伯尔特一起工作。他认为西伯尔特是一个真正名符其实的美术设计师。“他的选择总是感觉肯定而精确,完全符合导演的设想。他将经过讨论的一切都基本付诸实现。”

科瓦奇在强调导演阐述剧情并确定节奏的同时,毫不犹豫地将《弗兰西斯》的视觉形象设计在很大程度上归功于美术设计师。看起来也挺清楚,《弗兰西斯》的感染力多是由西伯尔特非常周密和细致的设计工作而产生的,而科瓦奇所能做的就是以其为基础并通过与之相适应的照明和摄影风格使之更为精美。他和西伯尔特对各种镜头中的形象构图进行了一次次详细讨论。科瓦奇甚至说,西伯尔特设计的许多布景在拍摄中都似乎实际上只有一种正确的拍法。科瓦奇对此很满意,因为他一直很理解西伯尔特通过某一布景想要达到的是什么,并且也感到那对影片来说是合适的。

科瓦奇从好几个不同的方面看待美术设计工作。最明显的当然是关于年代的考虑。布景、服装和道具的所有组成部分都得与当时的年代相适宜。科瓦奇尤其谈到西伯尔特对纽约和整修戏剧界的熟悉给拍摄工作带来很大帮肋。不过史实准确性并不是西伯尔特工作的重点。这仅仅是一个基础,他在这个基础上进行所有的美术设计。

《弗兰西斯》是在影片设计中用管弦乐配器的方法将所有的图象素材进行组合的一个典型例子。经过仔细选择的色彩、质感和构图为影片提供了一个图象的构成,从而增强了影片的戏剧的或叙述的结构。在由杰·卡迈克尔写的、另一篇介绍《弗兰西斯》摄制的文章中所谈到的、关于西伯尔特的音乐类比法,一开头也许显得有些太抽象,但只要在观看影片之后看一看剧照,就能回想起影片的美术设计对于在观众情感上形成的管弦乐配器效果所起的作用,实际上有多大。弗兰西丝家中的自然面貌、她的家与好莱坞或纽约的强烈对比、她的家与好莱坞与精神病院之间的关系、一系列冲突的解决,都要通过色彩和质感以及对话和动作表现出来。科瓦奇在谈到法默家的场景中他所使用的不同手法的照明和摄影时,是这样说的:

“每一次你回到那所房子,它都是不一样的,总有些什么不一样了。不是东西的位置改变了,就是屋里有陌生人,等等。而这些特性都得转变成光,都必须立即在银幕上表现出来。观众只要一看见每一个画面,就能理解是一种什么样的感情,正在发生什么事情--在任何演员开口以前。这才是真正的电影的威力--强烈的视觉感染力。只要对头,一个画面能比一页对白更说明问题。”

西伯尔特的美术创作的另一方面是用布景来说明角色的方法。最突出的例子是与克雷福德·奥德茨有关的几个场景。科瓦奇这样形容他第一次见到奥德茨的纽约公寓的布景时的反映: “那台景就搭在我们隔壁的棚里,我总忍不住要把头伸进去偷看一眼,不过我对自己说,‘不,我想要的不是看上一眼,我想要的是身临其境。我要等它全部布置好了再看。’”西伯尔特与制景师乔治·盖恩斯密切合作。乔治·盖恩斯对细节的感觉很绝,如果他知道你演的是什么样的角色,他就知道你可能用什么样的钢笔。所以我决定一直等到制景结束。当我终于走进那完成了的布景里时,我说: ‘我的上帝,他是这么样一个人吗? 这家伙不能这么自我中心,这么自我陶醉吧。’我的意思是说,布景的确反映出了角色的性格特征,我完全明白西伯尔特想要传达的是什么。我觉得很想这样对他说: ‘这太神奇了。你使我的工作变得这么容易,因为你所展现的一切在概念上如此鲜明,任何有脑子的人都能理解其含义。’”

西伯尔特创造出奥德茨公寓的这一印象的方法之一就是使用白色。奥德茨公寓中的这种白色不仅与好莱坞的布景从主题上连接起来了,并且创造出一种与那台排演奥德茨的剧本的剧场布景的强烈的单调感截然相反的优雅的感觉。就就好象这两个我们见到奥德茨的环境正好分别捉住了他的品格的两个方面–一个理想主义的剧作者和一个自我中心的情人。

于是,在拍摄奥德茨公寓的镜头中,科瓦奇所做的就是确保在画面中一直有白色。他说:“尽管是奥德茨的大特写,也有一只我给予特殊强调的大而宽松的白色衬衫袖。要不就是,当剧院经理告诉弗兰西斯,她不能和这个剧一起去伦敦时,她站了起来,这时你看到的是,她身后那白色的书柜和白色大厅。而她穿的是深色衣裙,扎着黑色腰带。红,蓝,黄,粉等等一概没有。没有任何其他的颜色。甚至在奥德茨公寓的镜头中用的花也是白色的百合。”

除了色彩组合,对家具和道具的选择也增加了人们对奥德茨的性格的感觉。科瓦奇能想起这样一些例子,如在拍摄中,西伯尔特过来跟他说,不要将某样东西摄入这个镜头,因为他认识到这样东西虽然与当时年代相符合,却不适合这个人物。

科瓦奇列举了这种以布景说明角色的方法的另一个有力的例子,即弗兰西斯的父亲使用的办公室。“这是一个希奇古怪的办公场所。西伯尔特寻求用宏大来反衬这位父亲的状况–不是要贬低他,而是要显示出他只是勉强作为一个乞丐,醉汉和穷人的律师。你首先想到他的办公室很可能是某处一个小小的安乐窝。你还会具体设想出: 肮脏的墙壁,污迹斑斑的窗子,一张小书桌, 墙上没有画片,什么可看的东西什么都没有。然而,西伯尔特选择的是一家曾经十分兴盛的饭店在的一个楼厅。这几有大理石的柱子和彩色的玻璃。镜头现在向下走,他的书桌放在夹层楼厅的一角,边上是公用电话。这儿正是乞丐们常来的地方,他们坐在周围的沙发上和椅子上,等着。”

按科瓦奇所说,台本丝毫没有指出办公室是在这么一个地方,事实上它是没有任何依据的。这是西伯尔特为父亲的状况所加的重笔。科瓦奇说道: “这是他的直觉,它给我这个电影摄影师带来了灵感。但你首先要接受这种想法,你得明白他所追求的是什么。你也得认识到,有的时候,在影片摄制中从A 到B 的最近路线不是一条直线。很难说出你怎么知道什么时候可以选择一条最直接的道路,什么时候又得迂回一下,以通过视觉说明问题。”

还有一个科瓦奇认为效果卓越而特别提出的布景是那个黑浴室。弗兰西斯在电影制片厂累了一天后,来到这所房子里参加晚会。“弗兰西斯问女主人是否可以用一下浴室,下一个画面接的是一个浴缸,接着你发现她正在洗澡。然后镜头拉回来,你看到了这个设计优美,完全对称的,浴缸处在正中的浴室。不知怎么的,它给你一种稳定的感觉,一种她对自己正在做的一切非常有把握的感觉。在当时她是没有问题的,所以他用构图来支持这种感觉。一般说来,他就是这样来制作布景的人。甚至不能用任何别的方法来进行拍摄。这真了不起。西伯尔特消除了许许多多猜测和不会有结果的空谈。他说: ‘ 就这样了,伙计们。’ 而你就是这样拍的。”

科瓦奇本人的贡献是在前期阶段准备好拍摄样片时真正开始的。《弗兰西斯》的准备工作终于到达了这一点: 科瓦奇感觉到他已经抓住了克雷福德和西伯尔特的意图,足以将其转变为光和摄影形式。他没有多讲,只说: “ 好吧,我明白了。现在我来让你们看看这在胶片上会是怎样的。”他们进行了八天试拍,基本上都是特写镜头。由于影片中弗兰西斯要经历各种变化,因此必须为她生活中的各个不同阶段确定化妆和发型,科瓦奇也为这些形象确定了各种相应的照明形式。他们拍了照片,也拍了影片试片,结果是影片试片最为成功。从工作拷贝上剪下画面,印成 8 X10 的像片,贴在一个大板上,目的是分析影片的结构,然后这些像片的复制品就由化妆师和发型师在摄制过程中作为参考.

有一件事是科瓦奇直至看到完成片时才完全意识到的。即在一定程度上整个故事可以缩略为弗兰西斯的这几个特写。不仅她的脸从形态上经历了变化,而且杰西卡·兰格在表演上也不断推进,同时,色彩的调子和由照明产生的形象的质感和气氛都帮助表达了影片的含义。

关于这一点,最明显的例子当然是在好莱坞阶段的魅力惑人的照明和她有精神病院时的照明之间的对比。对于他认为是黄金时代的好莱坞,科瓦奇在照明时直接采用金色的调子,他还采用了那个时代的一些惯常手法–柔和的形象配上硬调的逆光。除了在镜头中作为光源而必须使用外,好莱坞的那一段是他唯一使用逆光之处。

科瓦奇给中学阶段使用了柔和的光,这与没有经过化妆的样子合在一起,产生了一种非常柔和而处于原始状态的效果。他说,要让杰西卡·兰格显得年轻要比让她显得年纪大容易得多。他举例说,‘这是你的生活’这个阶段的形象就很难处理。这点甚至在影片开拍前还没有解决。对化妆用品进行了大量的试验,但效果都不理想。最后科瓦奇得出结论: 关键在于光。在拍摄中有一点他很敏感地意识到,这就是杰西卡·兰格的那双眼睛。科瓦奇感到任何男女演员的眼睛总是通往剧情的钥匙。他注意到兰格的眼睛那总是泪汪汪的样子,促使观众感受到她所要表现的受压抑的情感。他在考虑要努力使她的眼睛里总有一些光的同时,冒出了一个想法; 在拍摄最后一场戏时,完全不给眼神光。这样做的结果,是为兰格塑造那位经过脑叶切除术的女子添上精彩的一笔。与在此之前我们看到的一切相比,她的眼睛这时显得毫无生气。在她与哈里谈着话走回家去的那场戏里,有一个长的跟拍镜头,为了达到上述效果,科瓦奇采用了打顶光的办法。这样做的额外收获是在眼睛下面形成了淡淡的阴影,同时也突出了她的颧骨,这些与一定的化妆结合在一起时,使她的年龄令人信服地变大了.

在拍摄弗兰西斯被送进精神病院的几场戏时,科瓦奇利用软百叶帘的天然效果进行照明。他开玩笑说,他对这种由百叶帘的阴影造成的、被监禁的感觉非常爱好,因而他在 《心跳》 一片中曾大用特用。按他的说法,他一直在等着有人因此来找他的麻烦。不过他感到这用在《弗兰西斯》中的效果不错。该片第一次使用软百叶窗阴影是在弗兰西斯与疗养院的医生第一次谈话的镜头中。在那个镜头里,阴影并没有真正投在弗兰西斯的脸上,但在影片后一部分,当她被送进一所州立医院时,帘上的阴影的确横过她的的脸庞。

一般说来,科瓦奇认为他在《弗兰西斯》一片中的照明代表着他的一个过渡阶段,在这段时间里,他在训练自己采取一种简单得多的照明方法。他说: “如果你不使照明保持简单,那会是非常折磨人的经历。现在,在这一行干了这么多年之后,我认识到,应该是越简单效果越好。我过去总是用很多灯,现在我的路子是以尽可能少的灯,达到同样的效果。对我来说,这样更真实,更可信得多, 只要你能保持简单。拍她被判处180 天监禁的那个法庭镜头时,我一共只打了三盏灯。这个法庭是在圣佩德大厦的第六或第七层上的实景中拍的,所以我不可能从窗外打光. ”

科瓦奇还喜欢用足够的光,使他能用光圈F-4 拍内景。“我不喜欢低照度, 因为我认为,这实际上会破坏图象的质量。你不得不用大光孔和小景深,这就很伤脑筋,如果演员的鼻子很尖,他的耳朵就出了焦距了。我可受不了那个。我是说,不知道这会起什么作用。”

就象西伯尔特设计了布景与服装的色彩组合来加强影片的戏剧结构,科瓦奇通过在灯上加明胶滤光片和精确配光这两种方法,对摄影的色彩还原进行控制。他还用色彩来说明镜头,如最后那个弗兰西斯父母在屋里的镜头。他说道:“我又回到过去的金色调子。母亲变老了,但她仍怀着那个疯狂的梦想,我不明白为什么,但我的的直觉告诉我,应该让这块地方显得温暖–就象它本来应该是的那样,不过它并不是。”

《弗兰西斯》一片的拍摄工作是一次相对来说长而紧张的经历。科瓦奇说: “在情感上消耗很大,因为你根本不可能把自己从她那强烈的表演中分离出来。你在那儿,你就是其中 一部分,你情感就被耗尽了。你能否想象当她不得不一遍又一遍地做的时候,是什么滋味? ”

科瓦奇估计他们拍掉的生胶片约比用于完成影片的多20%,他说这个数字是正常的。他还说,在摄制过程中剧本还在修改。影片的布景和实景共约96个,摄影最因难的部分是,要在有限时间内找齐所有在西雅图需要的东西。他说他喜欢参与制定拍摄计划,这样做能确保把尽可能多的时间拨给不可能完全控制天气和光线的外景工作。

他感到重要的是,电影摄影师应该参加影片的前期计划工作,他坚持说,真到正式排戏和实际拍摄时,摄影师和导演所能做的是有限的,对一部如此依赖演员表演的片子来说,更是如此。他感到有很多选择是电影摄影师在进行拍摄时, 当场直觉地做出的。“我从来不喜欢回家后,象做家庭作业那样进行准备。比如说,明天早上我们要拍一个新的镜头。我知道剧中整个故事,也知道那个镜头与整个结构的关系。我也有关于照明的一个大致想法,但我不会坐下来开始摆弄什么平面设计图之类的东西,因为那也许会与实际毫不相干。第二天早上,当我来到现场,当导演把女演员带进来之后说,好,我们来把这场戏排练一下。就在这时,我的计划全都不废了。我的看法是,有谁能够那样来进行什么平面设计,甚至在脑子里画什么调度图呢。唯一真能这么做的只有导演。连导演对这种做法都非常小心。你回到家,坐在椅子上,只有你和我,还有一张纸。你把演员排除在外,可是你不能这么做,因为演员会带来你趴在桌上画调度图时从不曾想到的丰富的色彩和细节。”

“就象一张脸上能做出一千种不同的情绪和表情一样,你也能用这么多种不同的方法为一个特写镜头照明。照明的选择是在你见到那堂景时,当场做出的选择。一次好的排练的重要性不仅在于你看到具体定位和调度,而在于你看出情感的高潮在哪里。你感觉到了其中的含义,于是你就知道,你得给予表现的是什么。那才是你真正能确定照明的时刻。通常你先为一个全景镜头打光,今天这已不象过去那么重要了。许多导演现在用的是所谓主镜头,让演员找到将从哪个方向拍摄,有很多时候,他们干脆把这也撇在一边。这对所有与此相关的、有创造性的人来说,是一个很好的戏剧性的开端。你创造了整个情绪,确定了光线的来源。然后一旦你开始进一步处理场景时,就有可能创造一个摄影机外的辅助光源。你可以采取诗的破格形式来创造出独特的效果。”

这种现场做出创造性决定的一个最好的例子就是,弗兰西斯在片中的拍摄现场斥责了导演,并尖叫着从摄影棚冲了出去的那一段。当她把门一推开,光线就从她的身后流了进来,在她的周围形成了一个影像,似乎就是她的精神状态原原本本的再现。这个形象不仅不是事先构想的,其诞生一半是出于必然,因为这个镜头是在晚上拍的。科瓦奇向克雷福德保证,只要有一些绿色植物和从白色细布上反射出的足够的光,就可以创造出有真实感的白日室外效果。克雷福德同意照此拍摄,但科瓦奇可以察觉到他还不十分满意。然后克雷福德又来问他,把门上的光完全熄掉,让那里什么也看不见,只有开门时从门外泻入的光,这个主意怎么样。科瓦奇抓住了这个想法,朝白色细布上打了更多的光,并在镜头上加了一个雾镜以强化效果。

科瓦奇从《弗兰西斯》拍摄结束直到看到完成版本之间的时间里,又拍摄了两部其他影片。他说他从来都对一部影片剪辑后的样子感到意外。他认为摄影师拍完一部影片后离开一段时间再回来,与已经连续干了几个月的导演和剪辑师不同,能带着新鲜的眼光看待剪辑过程中的某些问题。除了为缩短影片不可避免地剪去一些镜头外,《弗兰西斯》的剪辑给他最深的印象之一是医院病房里那些暴力镜头与弗兰西斯在被判决是否能被释放之前的申诉镜头剪接在一起。在弗兰西丝面对判决时,那些形象作为记忆在脑海里闪过,效果很好,尽管这两组镜头本来是作为各自独立的镜头拍摄的。直到科瓦奇回来指导标准拷贝的配光时,影片仍在剪辑中继续修改。

处于完成状态的《弗兰西斯》是一个最好的例子,它说明一部影片是由其各方面的创作人员的密切配合所形成的、不可分割的、整体的产物。每个艺术家和技艺家都尽力在同伴们的努力中添上自己的一份,而其结果,人们会在银幕上见到。

"<>"" && "文章首发微信公众号【小导演儿】,转载请说明出处 。 电影网络班报名微信:wyy99389505

影片读解:《弗兰西斯》

美国 1982年 彩色片 140分钟

导演 格·克雷福德(GRAEME LIFFORD)

摄影 拉·科瓦奇(LASZLO KOVACS)

总设计 理·西尔伯特(RICHARD SYLBERT)

剪辑 杰·瑞特(J.WRIGHT)

作曲 杰·白瑞(J.BARRY)

《弗兰西斯》的摄影

“如果你有三个非常有头脑、有创造性的人手,你一定会确保这三人所做的是同一部影片,而不是三部不同的影片。会出现这种情况的,你知道,不过对我来说,这是一次令人兴奋的经历,因为我们能够相互密切地沟通思想,为一切找到公分母。”拉斯洛·科瓦奇这段话所描述的他与导演格雷姆·克雷福德和美术设计师理查德·西尔伯特在拍摄影片《弗兰西斯》时的合作。这个公分母就是对影片含义的一种共同认识,一种被认为是影片应具有的贯彻始终的强烈感情冲击的感受。这是一种对无形之物的感觉,虽然不能用词句来概括,却又影响着影片摄制中的每一个选择。作为电影摄影师,科瓦奇的工作在很大程度上就是在影片摄制的前期阶段对这种感觉进行发掘,以便在拍摄期间将其转变成灯光、摄影机镜头;滤光器和画幅。

《弗兰西斯》的故事叙述的是弗兰西斯·法默的一生。这个女演员从1936年到1942年代共演过14部影片--其中最著名的是《前来取之》。《弗兰西斯》是一个关于极端的故事--从她迈上明星的宝座到她陷入监狱和精神病院那不可想像的深渊。这是为一个极端独立的女子、一个理想主义者、一个坚持己见的人描绘的肖像,她不仅与宗教、与母亲,而且最终还与自己作对。在某个层次上,这是一个关于社会与个人之间的冲突的故事,在这里,社会获胜了,但故事本身控诉了共同图谋摧垮她的精神、不惜对她施行脑手术的母亲、精神分析专家和电影厂老板。在另一个层次上,这个故事叙述的是一个聪明漂亮、充满生气的女子,由于种种错综复杂的原因踏上了自我毁灭的旅途。

《弗兰西斯》是克雷福德导演的第一部影片。他曾在鲍勃·雷弗尔森的《邮差总是按两次铃》和科瓦奇为诺曼·朱威森拍摄的《F.I.S.T.》以及其它几部影片中担任剪辑师。他与科瓦奇在1968年拍摄《园中寒冷的一日》时初次相遇,克雷福德当时是罗伯特·阿尔特曼的助理导演。当克雷福德打电话给科瓦奇,问他是否有兴趣拍摄《弗兰西斯》时,科瓦奇的第一个反应是“哪个弗兰西斯?”他对弗兰西斯·法默一无所知,但是当克雷福德把故事向他简要地描述了一下后,科瓦奇立即感到他必须参加这部影片的工作。原因之一是,影片的故事跨越了三十年代、四十年代、直到五十年代,而科瓦奇拍摄的《F.I.S.T.》正属于最后这个时期。他将这一时期称作他绝对最喜爱的年代。但更重要的是,他对克雷福德所描述的故事情节产生了十分强烈的反应。

克雷福德给科瓦奇送去一本尚在修改中的剧本,并建议他读一下威廉·阿诺德所著的法默传记《虚幻境界》。科瓦奇读完这两本东西,就在余下的五、六个月的前期工作时间内努力多吸收那些已由撰稿人玛丽·耶茨和乔纳森·桑格以及克雷福德和美术设计师理查德·西尔伯特搜集整理出来的关于法默的材料。他感到这对摄影师理解影片中各个部分是很必要的。“只做个电影摄影师或照相师是不够的。你不能只是打光,拍镜头。你必须从感情上理解片中人物正在经历的一切。你必须了解你所要拍摄的镜头、戏剧结构、相互联系和人物动机的形成。总之,一切的为什么。你必须知道所有这些为什么的答案。”

对于《弗兰西斯》这么一个刻划人物性格的作品,当然更是如此。科瓦奇形容这部影片是一出“独脚戏,全靠一个人的功夫”。在整个过程中,科瓦奇走的第一步就是,尽可能多掌握一些情况,多取得一些印象,直到一种直觉在他心里形成。这听上去可能很简单,其实并不容易实现的。这还包括当时的政治、经济问题。你要懂得弗兰西斯·法默,就不能不懂得三十年代的劳工运动、纽约的剧院、好莱坞……,这都很复杂。她是一个多层次的人物。”

科瓦奇、克雷福德、西尔伯特进行了无数次谈话。他们放映了弗兰西斯·法默的所有的影片,但是他的灵感真正出现的时刻是,当他终于能够见到外景地或布景的时候。西尔伯特在科瓦奇入伙以前就已经干了大量工作。科瓦奇回忆说,在一次前往西雅图看外景时,西尔伯特带领大家做了一次徒步游览,参观了法默曾经居住过的地方--她的房子、中学、海滩和一个她闲时常去的酒吧。他们参观了一所法默曾住过数年的精神病院,尽管他们知道他们永远也不会被允许在那里拍摄。所有这些时刻,克雷福德一直在阐述他对这个故事的看法和他从这些五花八门的素材中要得到的是什么。科瓦奇说:“而我就把这些材料都吸收进来。我只是看着、观察着、提问题或是听取别人所有有关的讨论。”

终于,科瓦奇开始形成关于影片的调子或质感的感觉。他在掌握了充分的材料之后,就进入了与导演的看法充分协调的阶段。他说,“这时候你是真正感觉到了。这种感觉实际上有两种含义。你不仅能从情感上感觉,甚至能用感官去感触。你简直就能用手指触摸到。你不能精确地形容出来,但你已经可以就其质感和色调及各种结构细节进行讨论。你可以说出这里这是一种类似生硬的东西,你也知道什么地方需要通过对称或是运动来表现。

科瓦奇尤其感到幸运的是,能与西伯尔特一起工作。他认为西伯尔特是一个真正名符其实的美术设计师。“他的选择总是感觉肯定而精确,完全符合导演的设想。他将经过讨论的一切都基本付诸实现。”

科瓦奇在强调导演阐述剧情并确定节奏的同时,毫不犹豫地将《弗兰西斯》的视觉形象设计在很大程度上归功于美术设计师。看起来也挺清楚,《弗兰西斯》的感染力多是由西伯尔特非常周密和细致的设计工作而产生的,而科瓦奇所能做的就是以其为基础并通过与之相适应的照明和摄影风格使之更为精美。他和西伯尔特对各种镜头中的形象构图进行了一次次详细讨论。科瓦奇甚至说,西伯尔特设计的许多布景在拍摄中都似乎实际上只有一种正确的拍法。科瓦奇对此很满意,因为他一直很理解西伯尔特通过某一布景想要达到的是什么,并且也感到那对影片来说是合适的。

科瓦奇从好几个不同的方面看待美术设计工作。最明显的当然是关于年代的考虑。布景、服装和道具的所有组成部分都得与当时的年代相适宜。科瓦奇尤其谈到西伯尔特对纽约和整修戏剧界的熟悉给拍摄工作带来很大帮肋。不过史实准确性并不是西伯尔特工作的重点。这仅仅是一个基础,他在这个基础上进行所有的美术设计。

《弗兰西斯》是在影片设计中用管弦乐配器的方法将所有的图象素材进行组合的一个典型例子。经过仔细选择的色彩、质感和构图为影片提供了一个图象的构成,从而增强了影片的戏剧的或叙述的结构。在由杰·卡迈克尔写的、另一篇介绍《弗兰西斯》摄制的文章中所谈到的、关于西伯尔特的音乐类比法,一开头也许显得有些太抽象,但只要在观看影片之后看一看剧照,就能回想起影片的美术设计对于在观众情感上形成的管弦乐配器效果所起的作用,实际上有多大。弗兰西丝家中的自然面貌、她的家与好莱坞或纽约的强烈对比、她的家与好莱坞与精神病院之间的关系、一系列冲突的解决,都要通过色彩和质感以及对话和动作表现出来。科瓦奇在谈到法默家的场景中他所使用的不同手法的照明和摄影时,是这样说的:

“每一次你回到那所房子,它都是不一样的,总有些什么不一样了。不是东西的位置改变了,就是屋里有陌生人,等等。而这些特性都得转变成光,都必须立即在银幕上表现出来。观众只要一看见每一个画面,就能理解是一种什么样的感情,正在发生什么事情--在任何演员开口以前。这才是真正的电影的威力--强烈的视觉感染力。只要对头,一个画面能比一页对白更说明问题。”

西伯尔特的美术创作的另一方面是用布景来说明角色的方法。最突出的例子是与克雷福德·奥德茨有关的几个场景。科瓦奇这样形容他第一次见到奥德茨的纽约公寓的布景时的反映: “那台景就搭在我们隔壁的棚里,我总忍不住要把头伸进去偷看一眼,不过我对自己说,‘不,我想要的不是看上一眼,我想要的是身临其境。我要等它全部布置好了再看。’”西伯尔特与制景师乔治·盖恩斯密切合作。乔治·盖恩斯对细节的感觉很绝,如果他知道你演的是什么样的角色,他就知道你可能用什么样的钢笔。所以我决定一直等到制景结束。当我终于走进那完成了的布景里时,我说: ‘我的上帝,他是这么样一个人吗? 这家伙不能这么自我中心,这么自我陶醉吧。’我的意思是说,布景的确反映出了角色的性格特征,我完全明白西伯尔特想要传达的是什么。我觉得很想这样对他说: ‘这太神奇了。你使我的工作变得这么容易,因为你所展现的一切在概念上如此鲜明,任何有脑子的人都能理解其含义。’”

西伯尔特创造出奥德茨公寓的这一印象的方法之一就是使用白色。奥德茨公寓中的这种白色不仅与好莱坞的布景从主题上连接起来了,并且创造出一种与那台排演奥德茨的剧本的剧场布景的强烈的单调感截然相反的优雅的感觉。就就好象这两个我们见到奥德茨的环境正好分别捉住了他的品格的两个方面–一个理想主义的剧作者和一个自我中心的情人。

于是,在拍摄奥德茨公寓的镜头中,科瓦奇所做的就是确保在画面中一直有白色。他说:“尽管是奥德茨的大特写,也有一只我给予特殊强调的大而宽松的白色衬衫袖。要不就是,当剧院经理告诉弗兰西斯,她不能和这个剧一起去伦敦时,她站了起来,这时你看到的是,她身后那白色的书柜和白色大厅。而她穿的是深色衣裙,扎着黑色腰带。红,蓝,黄,粉等等一概没有。没有任何其他的颜色。甚至在奥德茨公寓的镜头中用的花也是白色的百合。”

除了色彩组合,对家具和道具的选择也增加了人们对奥德茨的性格的感觉。科瓦奇能想起这样一些例子,如在拍摄中,西伯尔特过来跟他说,不要将某样东西摄入这个镜头,因为他认识到这样东西虽然与当时年代相符合,却不适合这个人物。

科瓦奇列举了这种以布景说明角色的方法的另一个有力的例子,即弗兰西斯的父亲使用的办公室。“这是一个希奇古怪的办公场所。西伯尔特寻求用宏大来反衬这位父亲的状况–不是要贬低他,而是要显示出他只是勉强作为一个乞丐,醉汉和穷人的律师。你首先想到他的办公室很可能是某处一个小小的安乐窝。你还会具体设想出: 肮脏的墙壁,污迹斑斑的窗子,一张小书桌, 墙上没有画片,什么可看的东西什么都没有。然而,西伯尔特选择的是一家曾经十分兴盛的饭店在的一个楼厅。这几有大理石的柱子和彩色的玻璃。镜头现在向下走,他的书桌放在夹层楼厅的一角,边上是公用电话。这儿正是乞丐们常来的地方,他们坐在周围的沙发上和椅子上,等着。”

按科瓦奇所说,台本丝毫没有指出办公室是在这么一个地方,事实上它是没有任何依据的。这是西伯尔特为父亲的状况所加的重笔。科瓦奇说道: “这是他的直觉,它给我这个电影摄影师带来了灵感。但你首先要接受这种想法,你得明白他所追求的是什么。你也得认识到,有的时候,在影片摄制中从A 到B 的最近路线不是一条直线。很难说出你怎么知道什么时候可以选择一条最直接的道路,什么时候又得迂回一下,以通过视觉说明问题。”

还有一个科瓦奇认为效果卓越而特别提出的布景是那个黑浴室。弗兰西斯在电影制片厂累了一天后,来到这所房子里参加晚会。“弗兰西斯问女主人是否可以用一下浴室,下一个画面接的是一个浴缸,接着你发现她正在洗澡。然后镜头拉回来,你看到了这个设计优美,完全对称的,浴缸处在正中的浴室。不知怎么的,它给你一种稳定的感觉,一种她对自己正在做的一切非常有把握的感觉。在当时她是没有问题的,所以他用构图来支持这种感觉。一般说来,他就是这样来制作布景的人。甚至不能用任何别的方法来进行拍摄。这真了不起。西伯尔特消除了许许多多猜测和不会有结果的空谈。他说: ‘ 就这样了,伙计们。’ 而你就是这样拍的。”

科瓦奇本人的贡献是在前期阶段准备好拍摄样片时真正开始的。《弗兰西斯》的准备工作终于到达了这一点: 科瓦奇感觉到他已经抓住了克雷福德和西伯尔特的意图,足以将其转变为光和摄影形式。他没有多讲,只说: “ 好吧,我明白了。现在我来让你们看看这在胶片上会是怎样的。”他们进行了八天试拍,基本上都是特写镜头。由于影片中弗兰西斯要经历各种变化,因此必须为她生活中的各个不同阶段确定化妆和发型,科瓦奇也为这些形象确定了各种相应的照明形式。他们拍了照片,也拍了影片试片,结果是影片试片最为成功。从工作拷贝上剪下画面,印成 8 X10 的像片,贴在一个大板上,目的是分析影片的结构,然后这些像片的复制品就由化妆师和发型师在摄制过程中作为参考.

有一件事是科瓦奇直至看到完成片时才完全意识到的。即在一定程度上整个故事可以缩略为弗兰西斯的这几个特写。不仅她的脸从形态上经历了变化,而且杰西卡·兰格在表演上也不断推进,同时,色彩的调子和由照明产生的形象的质感和气氛都帮助表达了影片的含义。

关于这一点,最明显的例子当然是在好莱坞阶段的魅力惑人的照明和她有精神病院时的照明之间的对比。对于他认为是黄金时代的好莱坞,科瓦奇在照明时直接采用金色的调子,他还采用了那个时代的一些惯常手法–柔和的形象配上硬调的逆光。除了在镜头中作为光源而必须使用外,好莱坞的那一段是他唯一使用逆光之处。

科瓦奇给中学阶段使用了柔和的光,这与没有经过化妆的样子合在一起,产生了一种非常柔和而处于原始状态的效果。他说,要让杰西卡·兰格显得年轻要比让她显得年纪大容易得多。他举例说,‘这是你的生活’这个阶段的形象就很难处理。这点甚至在影片开拍前还没有解决。对化妆用品进行了大量的试验,但效果都不理想。最后科瓦奇得出结论: 关键在于光。在拍摄中有一点他很敏感地意识到,这就是杰西卡·兰格的那双眼睛。科瓦奇感到任何男女演员的眼睛总是通往剧情的钥匙。他注意到兰格的眼睛那总是泪汪汪的样子,促使观众感受到她所要表现的受压抑的情感。他在考虑要努力使她的眼睛里总有一些光的同时,冒出了一个想法; 在拍摄最后一场戏时,完全不给眼神光。这样做的结果,是为兰格塑造那位经过脑叶切除术的女子添上精彩的一笔。与在此之前我们看到的一切相比,她的眼睛这时显得毫无生气。在她与哈里谈着话走回家去的那场戏里,有一个长的跟拍镜头,为了达到上述效果,科瓦奇采用了打顶光的办法。这样做的额外收获是在眼睛下面形成了淡淡的阴影,同时也突出了她的颧骨,这些与一定的化妆结合在一起时,使她的年龄令人信服地变大了.

在拍摄弗兰西斯被送进精神病院的几场戏时,科瓦奇利用软百叶帘的天然效果进行照明。他开玩笑说,他对这种由百叶帘的阴影造成的、被监禁的感觉非常爱好,因而他在 《心跳》 一片中曾大用特用。按他的说法,他一直在等着有人因此来找他的麻烦。不过他感到这用在《弗兰西斯》中的效果不错。该片第一次使用软百叶窗阴影是在弗兰西斯与疗养院的医生第一次谈话的镜头中。在那个镜头里,阴影并没有真正投在弗兰西斯的脸上,但在影片后一部分,当她被送进一所州立医院时,帘上的阴影的确横过她的的脸庞。

一般说来,科瓦奇认为他在《弗兰西斯》一片中的照明代表着他的一个过渡阶段,在这段时间里,他在训练自己采取一种简单得多的照明方法。他说: “如果你不使照明保持简单,那会是非常折磨人的经历。现在,在这一行干了这么多年之后,我认识到,应该是越简单效果越好。我过去总是用很多灯,现在我的路子是以尽可能少的灯,达到同样的效果。对我来说,这样更真实,更可信得多, 只要你能保持简单。拍她被判处180 天监禁的那个法庭镜头时,我一共只打了三盏灯。这个法庭是在圣佩德大厦的第六或第七层上的实景中拍的,所以我不可能从窗外打光. ”

科瓦奇还喜欢用足够的光,使他能用光圈F-4 拍内景。“我不喜欢低照度, 因为我认为,这实际上会破坏图象的质量。你不得不用大光孔和小景深,这就很伤脑筋,如果演员的鼻子很尖,他的耳朵就出了焦距了。我可受不了那个。我是说,不知道这会起什么作用。”

就象西伯尔特设计了布景与服装的色彩组合来加强影片的戏剧结构,科瓦奇通过在灯上加明胶滤光片和精确配光这两种方法,对摄影的色彩还原进行控制。他还用色彩来说明镜头,如最后那个弗兰西斯父母在屋里的镜头。他说道:“我又回到过去的金色调子。母亲变老了,但她仍怀着那个疯狂的梦想,我不明白为什么,但我的的直觉告诉我,应该让这块地方显得温暖–就象它本来应该是的那样,不过它并不是。”

《弗兰西斯》一片的拍摄工作是一次相对来说长而紧张的经历。科瓦奇说: “在情感上消耗很大,因为你根本不可能把自己从她那强烈的表演中分离出来。你在那儿,你就是其中 一部分,你情感就被耗尽了。你能否想象当她不得不一遍又一遍地做的时候,是什么滋味? ”

科瓦奇估计他们拍掉的生胶片约比用于完成影片的多20%,他说这个数字是正常的。他还说,在摄制过程中剧本还在修改。影片的布景和实景共约96个,摄影最因难的部分是,要在有限时间内找齐所有在西雅图需要的东西。他说他喜欢参与制定拍摄计划,这样做能确保把尽可能多的时间拨给不可能完全控制天气和光线的外景工作。

他感到重要的是,电影摄影师应该参加影片的前期计划工作,他坚持说,真到正式排戏和实际拍摄时,摄影师和导演所能做的是有限的,对一部如此依赖演员表演的片子来说,更是如此。他感到有很多选择是电影摄影师在进行拍摄时, 当场直觉地做出的。“我从来不喜欢回家后,象做家庭作业那样进行准备。比如说,明天早上我们要拍一个新的镜头。我知道剧中整个故事,也知道那个镜头与整个结构的关系。我也有关于照明的一个大致想法,但我不会坐下来开始摆弄什么平面设计图之类的东西,因为那也许会与实际毫不相干。第二天早上,当我来到现场,当导演把女演员带进来之后说,好,我们来把这场戏排练一下。就在这时,我的计划全都不废了。我的看法是,有谁能够那样来进行什么平面设计,甚至在脑子里画什么调度图呢。唯一真能这么做的只有导演。连导演对这种做法都非常小心。你回到家,坐在椅子上,只有你和我,还有一张纸。你把演员排除在外,可是你不能这么做,因为演员会带来你趴在桌上画调度图时从不曾想到的丰富的色彩和细节。”

“就象一张脸上能做出一千种不同的情绪和表情一样,你也能用这么多种不同的方法为一个特写镜头照明。照明的选择是在你见到那堂景时,当场做出的选择。一次好的排练的重要性不仅在于你看到具体定位和调度,而在于你看出情感的高潮在哪里。你感觉到了其中的含义,于是你就知道,你得给予表现的是什么。那才是你真正能确定照明的时刻。通常你先为一个全景镜头打光,今天这已不象过去那么重要了。许多导演现在用的是所谓主镜头,让演员找到将从哪个方向拍摄,有很多时候,他们干脆把这也撇在一边。这对所有与此相关的、有创造性的人来说,是一个很好的戏剧性的开端。你创造了整个情绪,确定了光线的来源。然后一旦你开始进一步处理场景时,就有可能创造一个摄影机外的辅助光源。你可以采取诗的破格形式来创造出独特的效果。”

这种现场做出创造性决定的一个最好的例子就是,弗兰西斯在片中的拍摄现场斥责了导演,并尖叫着从摄影棚冲了出去的那一段。当她把门一推开,光线就从她的身后流了进来,在她的周围形成了一个影像,似乎就是她的精神状态原原本本的再现。这个形象不仅不是事先构想的,其诞生一半是出于必然,因为这个镜头是在晚上拍的。科瓦奇向克雷福德保证,只要有一些绿色植物和从白色细布上反射出的足够的光,就可以创造出有真实感的白日室外效果。克雷福德同意照此拍摄,但科瓦奇可以察觉到他还不十分满意。然后克雷福德又来问他,把门上的光完全熄掉,让那里什么也看不见,只有开门时从门外泻入的光,这个主意怎么样。科瓦奇抓住了这个想法,朝白色细布上打了更多的光,并在镜头上加了一个雾镜以强化效果。

科瓦奇从《弗兰西斯》拍摄结束直到看到完成版本之间的时间里,又拍摄了两部其他影片。他说他从来都对一部影片剪辑后的样子感到意外。他认为摄影师拍完一部影片后离开一段时间再回来,与已经连续干了几个月的导演和剪辑师不同,能带着新鲜的眼光看待剪辑过程中的某些问题。除了为缩短影片不可避免地剪去一些镜头外,《弗兰西斯》的剪辑给他最深的印象之一是医院病房里那些暴力镜头与弗兰西斯在被判决是否能被释放之前的申诉镜头剪接在一起。在弗兰西丝面对判决时,那些形象作为记忆在脑海里闪过,效果很好,尽管这两组镜头本来是作为各自独立的镜头拍摄的。直到科瓦奇回来指导标准拷贝的配光时,影片仍在剪辑中继续修改。

处于完成状态的《弗兰西斯》是一个最好的例子,它说明一部影片是由其各方面的创作人员的密切配合所形成的、不可分割的、整体的产物。每个艺术家和技艺家都尽力在同伴们的努力中添上自己的一份,而其结果,人们会在银幕上见到。

"<>"暂时没有网友评论该影片"}

影片读解:《弗兰西斯》

美国 1982年 彩色片 140分钟

导演 格·克雷福德(GRAEME LIFFORD)

摄影 拉·科瓦奇(LASZLO KOVACS)

总设计 理·西尔伯特(RICHARD SYLBERT)

剪辑 杰·瑞特(J.WRIGHT)

作曲 杰·白瑞(J.BARRY)

《弗兰西斯》的摄影

“如果你有三个非常有头脑、有创造性的人手,你一定会确保这三人所做的是同一部影片,而不是三部不同的影片。会出现这种情况的,你知道,不过对我来说,这是一次令人兴奋的经历,因为我们能够相互密切地沟通思想,为一切找到公分母。”拉斯洛·科瓦奇这段话所描述的他与导演格雷姆·克雷福德和美术设计师理查德·西尔伯特在拍摄影片《弗兰西斯》时的合作。这个公分母就是对影片含义的一种共同认识,一种被认为是影片应具有的贯彻始终的强烈感情冲击的感受。这是一种对无形之物的感觉,虽然不能用词句来概括,却又影响着影片摄制中的每一个选择。作为电影摄影师,科瓦奇的工作在很大程度上就是在影片摄制的前期阶段对这种感觉进行发掘,以便在拍摄期间将其转变成灯光、摄影机镜头;滤光器和画幅。

《弗兰西斯》的故事叙述的是弗兰西斯·法默的一生。这个女演员从1936年到1942年代共演过14部影片--其中最著名的是《前来取之》。《弗兰西斯》是一个关于极端的故事--从她迈上明星的宝座到她陷入监狱和精神病院那不可想像的深渊。这是为一个极端独立的女子、一个理想主义者、一个坚持己见的人描绘的肖像,她不仅与宗教、与母亲,而且最终还与自己作对。在某个层次上,这是一个关于社会与个人之间的冲突的故事,在这里,社会获胜了,但故事本身控诉了共同图谋摧垮她的精神、不惜对她施行脑手术的母亲、精神分析专家和电影厂老板。在另一个层次上,这个故事叙述的是一个聪明漂亮、充满生气的女子,由于种种错综复杂的原因踏上了自我毁灭的旅途。

《弗兰西斯》是克雷福德导演的第一部影片。他曾在鲍勃·雷弗尔森的《邮差总是按两次铃》和科瓦奇为诺曼·朱威森拍摄的《F.I.S.T.》以及其它几部影片中担任剪辑师。他与科瓦奇在1968年拍摄《园中寒冷的一日》时初次相遇,克雷福德当时是罗伯特·阿尔特曼的助理导演。当克雷福德打电话给科瓦奇,问他是否有兴趣拍摄《弗兰西斯》时,科瓦奇的第一个反应是“哪个弗兰西斯?”他对弗兰西斯·法默一无所知,但是当克雷福德把故事向他简要地描述了一下后,科瓦奇立即感到他必须参加这部影片的工作。原因之一是,影片的故事跨越了三十年代、四十年代、直到五十年代,而科瓦奇拍摄的《F.I.S.T.》正属于最后这个时期。他将这一时期称作他绝对最喜爱的年代。但更重要的是,他对克雷福德所描述的故事情节产生了十分强烈的反应。

克雷福德给科瓦奇送去一本尚在修改中的剧本,并建议他读一下威廉·阿诺德所著的法默传记《虚幻境界》。科瓦奇读完这两本东西,就在余下的五、六个月的前期工作时间内努力多吸收那些已由撰稿人玛丽·耶茨和乔纳森·桑格以及克雷福德和美术设计师理查德·西尔伯特搜集整理出来的关于法默的材料。他感到这对摄影师理解影片中各个部分是很必要的。“只做个电影摄影师或照相师是不够的。你不能只是打光,拍镜头。你必须从感情上理解片中人物正在经历的一切。你必须了解你所要拍摄的镜头、戏剧结构、相互联系和人物动机的形成。总之,一切的为什么。你必须知道所有这些为什么的答案。”

对于《弗兰西斯》这么一个刻划人物性格的作品,当然更是如此。科瓦奇形容这部影片是一出“独脚戏,全靠一个人的功夫”。在整个过程中,科瓦奇走的第一步就是,尽可能多掌握一些情况,多取得一些印象,直到一种直觉在他心里形成。这听上去可能很简单,其实并不容易实现的。这还包括当时的政治、经济问题。你要懂得弗兰西斯·法默,就不能不懂得三十年代的劳工运动、纽约的剧院、好莱坞……,这都很复杂。她是一个多层次的人物。”

科瓦奇、克雷福德、西尔伯特进行了无数次谈话。他们放映了弗兰西斯·法默的所有的影片,但是他的灵感真正出现的时刻是,当他终于能够见到外景地或布景的时候。西尔伯特在科瓦奇入伙以前就已经干了大量工作。科瓦奇回忆说,在一次前往西雅图看外景时,西尔伯特带领大家做了一次徒步游览,参观了法默曾经居住过的地方--她的房子、中学、海滩和一个她闲时常去的酒吧。他们参观了一所法默曾住过数年的精神病院,尽管他们知道他们永远也不会被允许在那里拍摄。所有这些时刻,克雷福德一直在阐述他对这个故事的看法和他从这些五花八门的素材中要得到的是什么。科瓦奇说:“而我就把这些材料都吸收进来。我只是看着、观察着、提问题或是听取别人所有有关的讨论。”

终于,科瓦奇开始形成关于影片的调子或质感的感觉。他在掌握了充分的材料之后,就进入了与导演的看法充分协调的阶段。他说,“这时候你是真正感觉到了。这种感觉实际上有两种含义。你不仅能从情感上感觉,甚至能用感官去感触。你简直就能用手指触摸到。你不能精确地形容出来,但你已经可以就其质感和色调及各种结构细节进行讨论。你可以说出这里这是一种类似生硬的东西,你也知道什么地方需要通过对称或是运动来表现。

科瓦奇尤其感到幸运的是,能与西伯尔特一起工作。他认为西伯尔特是一个真正名符其实的美术设计师。“他的选择总是感觉肯定而精确,完全符合导演的设想。他将经过讨论的一切都基本付诸实现。”

科瓦奇在强调导演阐述剧情并确定节奏的同时,毫不犹豫地将《弗兰西斯》的视觉形象设计在很大程度上归功于美术设计师。看起来也挺清楚,《弗兰西斯》的感染力多是由西伯尔特非常周密和细致的设计工作而产生的,而科瓦奇所能做的就是以其为基础并通过与之相适应的照明和摄影风格使之更为精美。他和西伯尔特对各种镜头中的形象构图进行了一次次详细讨论。科瓦奇甚至说,西伯尔特设计的许多布景在拍摄中都似乎实际上只有一种正确的拍法。科瓦奇对此很满意,因为他一直很理解西伯尔特通过某一布景想要达到的是什么,并且也感到那对影片来说是合适的。

科瓦奇从好几个不同的方面看待美术设计工作。最明显的当然是关于年代的考虑。布景、服装和道具的所有组成部分都得与当时的年代相适宜。科瓦奇尤其谈到西伯尔特对纽约和整修戏剧界的熟悉给拍摄工作带来很大帮肋。不过史实准确性并不是西伯尔特工作的重点。这仅仅是一个基础,他在这个基础上进行所有的美术设计。

《弗兰西斯》是在影片设计中用管弦乐配器的方法将所有的图象素材进行组合的一个典型例子。经过仔细选择的色彩、质感和构图为影片提供了一个图象的构成,从而增强了影片的戏剧的或叙述的结构。在由杰·卡迈克尔写的、另一篇介绍《弗兰西斯》摄制的文章中所谈到的、关于西伯尔特的音乐类比法,一开头也许显得有些太抽象,但只要在观看影片之后看一看剧照,就能回想起影片的美术设计对于在观众情感上形成的管弦乐配器效果所起的作用,实际上有多大。弗兰西丝家中的自然面貌、她的家与好莱坞或纽约的强烈对比、她的家与好莱坞与精神病院之间的关系、一系列冲突的解决,都要通过色彩和质感以及对话和动作表现出来。科瓦奇在谈到法默家的场景中他所使用的不同手法的照明和摄影时,是这样说的:

“每一次你回到那所房子,它都是不一样的,总有些什么不一样了。不是东西的位置改变了,就是屋里有陌生人,等等。而这些特性都得转变成光,都必须立即在银幕上表现出来。观众只要一看见每一个画面,就能理解是一种什么样的感情,正在发生什么事情--在任何演员开口以前。这才是真正的电影的威力--强烈的视觉感染力。只要对头,一个画面能比一页对白更说明问题。”

西伯尔特的美术创作的另一方面是用布景来说明角色的方法。最突出的例子是与克雷福德·奥德茨有关的几个场景。科瓦奇这样形容他第一次见到奥德茨的纽约公寓的布景时的反映: “那台景就搭在我们隔壁的棚里,我总忍不住要把头伸进去偷看一眼,不过我对自己说,‘不,我想要的不是看上一眼,我想要的是身临其境。我要等它全部布置好了再看。’”西伯尔特与制景师乔治·盖恩斯密切合作。乔治·盖恩斯对细节的感觉很绝,如果他知道你演的是什么样的角色,他就知道你可能用什么样的钢笔。所以我决定一直等到制景结束。当我终于走进那完成了的布景里时,我说: ‘我的上帝,他是这么样一个人吗? 这家伙不能这么自我中心,这么自我陶醉吧。’我的意思是说,布景的确反映出了角色的性格特征,我完全明白西伯尔特想要传达的是什么。我觉得很想这样对他说: ‘这太神奇了。你使我的工作变得这么容易,因为你所展现的一切在概念上如此鲜明,任何有脑子的人都能理解其含义。’”

西伯尔特创造出奥德茨公寓的这一印象的方法之一就是使用白色。奥德茨公寓中的这种白色不仅与好莱坞的布景从主题上连接起来了,并且创造出一种与那台排演奥德茨的剧本的剧场布景的强烈的单调感截然相反的优雅的感觉。就就好象这两个我们见到奥德茨的环境正好分别捉住了他的品格的两个方面–一个理想主义的剧作者和一个自我中心的情人。

于是,在拍摄奥德茨公寓的镜头中,科瓦奇所做的就是确保在画面中一直有白色。他说:“尽管是奥德茨的大特写,也有一只我给予特殊强调的大而宽松的白色衬衫袖。要不就是,当剧院经理告诉弗兰西斯,她不能和这个剧一起去伦敦时,她站了起来,这时你看到的是,她身后那白色的书柜和白色大厅。而她穿的是深色衣裙,扎着黑色腰带。红,蓝,黄,粉等等一概没有。没有任何其他的颜色。甚至在奥德茨公寓的镜头中用的花也是白色的百合。”

除了色彩组合,对家具和道具的选择也增加了人们对奥德茨的性格的感觉。科瓦奇能想起这样一些例子,如在拍摄中,西伯尔特过来跟他说,不要将某样东西摄入这个镜头,因为他认识到这样东西虽然与当时年代相符合,却不适合这个人物。

科瓦奇列举了这种以布景说明角色的方法的另一个有力的例子,即弗兰西斯的父亲使用的办公室。“这是一个希奇古怪的办公场所。西伯尔特寻求用宏大来反衬这位父亲的状况–不是要贬低他,而是要显示出他只是勉强作为一个乞丐,醉汉和穷人的律师。你首先想到他的办公室很可能是某处一个小小的安乐窝。你还会具体设想出: 肮脏的墙壁,污迹斑斑的窗子,一张小书桌, 墙上没有画片,什么可看的东西什么都没有。然而,西伯尔特选择的是一家曾经十分兴盛的饭店在的一个楼厅。这几有大理石的柱子和彩色的玻璃。镜头现在向下走,他的书桌放在夹层楼厅的一角,边上是公用电话。这儿正是乞丐们常来的地方,他们坐在周围的沙发上和椅子上,等着。”

按科瓦奇所说,台本丝毫没有指出办公室是在这么一个地方,事实上它是没有任何依据的。这是西伯尔特为父亲的状况所加的重笔。科瓦奇说道: “这是他的直觉,它给我这个电影摄影师带来了灵感。但你首先要接受这种想法,你得明白他所追求的是什么。你也得认识到,有的时候,在影片摄制中从A 到B 的最近路线不是一条直线。很难说出你怎么知道什么时候可以选择一条最直接的道路,什么时候又得迂回一下,以通过视觉说明问题。”

还有一个科瓦奇认为效果卓越而特别提出的布景是那个黑浴室。弗兰西斯在电影制片厂累了一天后,来到这所房子里参加晚会。“弗兰西斯问女主人是否可以用一下浴室,下一个画面接的是一个浴缸,接着你发现她正在洗澡。然后镜头拉回来,你看到了这个设计优美,完全对称的,浴缸处在正中的浴室。不知怎么的,它给你一种稳定的感觉,一种她对自己正在做的一切非常有把握的感觉。在当时她是没有问题的,所以他用构图来支持这种感觉。一般说来,他就是这样来制作布景的人。甚至不能用任何别的方法来进行拍摄。这真了不起。西伯尔特消除了许许多多猜测和不会有结果的空谈。他说: ‘ 就这样了,伙计们。’ 而你就是这样拍的。”

科瓦奇本人的贡献是在前期阶段准备好拍摄样片时真正开始的。《弗兰西斯》的准备工作终于到达了这一点: 科瓦奇感觉到他已经抓住了克雷福德和西伯尔特的意图,足以将其转变为光和摄影形式。他没有多讲,只说: “ 好吧,我明白了。现在我来让你们看看这在胶片上会是怎样的。”他们进行了八天试拍,基本上都是特写镜头。由于影片中弗兰西斯要经历各种变化,因此必须为她生活中的各个不同阶段确定化妆和发型,科瓦奇也为这些形象确定了各种相应的照明形式。他们拍了照片,也拍了影片试片,结果是影片试片最为成功。从工作拷贝上剪下画面,印成 8 X10 的像片,贴在一个大板上,目的是分析影片的结构,然后这些像片的复制品就由化妆师和发型师在摄制过程中作为参考.

有一件事是科瓦奇直至看到完成片时才完全意识到的。即在一定程度上整个故事可以缩略为弗兰西斯的这几个特写。不仅她的脸从形态上经历了变化,而且杰西卡·兰格在表演上也不断推进,同时,色彩的调子和由照明产生的形象的质感和气氛都帮助表达了影片的含义。

关于这一点,最明显的例子当然是在好莱坞阶段的魅力惑人的照明和她有精神病院时的照明之间的对比。对于他认为是黄金时代的好莱坞,科瓦奇在照明时直接采用金色的调子,他还采用了那个时代的一些惯常手法–柔和的形象配上硬调的逆光。除了在镜头中作为光源而必须使用外,好莱坞的那一段是他唯一使用逆光之处。

科瓦奇给中学阶段使用了柔和的光,这与没有经过化妆的样子合在一起,产生了一种非常柔和而处于原始状态的效果。他说,要让杰西卡·兰格显得年轻要比让她显得年纪大容易得多。他举例说,‘这是你的生活’这个阶段的形象就很难处理。这点甚至在影片开拍前还没有解决。对化妆用品进行了大量的试验,但效果都不理想。最后科瓦奇得出结论: 关键在于光。在拍摄中有一点他很敏感地意识到,这就是杰西卡·兰格的那双眼睛。科瓦奇感到任何男女演员的眼睛总是通往剧情的钥匙。他注意到兰格的眼睛那总是泪汪汪的样子,促使观众感受到她所要表现的受压抑的情感。他在考虑要努力使她的眼睛里总有一些光的同时,冒出了一个想法; 在拍摄最后一场戏时,完全不给眼神光。这样做的结果,是为兰格塑造那位经过脑叶切除术的女子添上精彩的一笔。与在此之前我们看到的一切相比,她的眼睛这时显得毫无生气。在她与哈里谈着话走回家去的那场戏里,有一个长的跟拍镜头,为了达到上述效果,科瓦奇采用了打顶光的办法。这样做的额外收获是在眼睛下面形成了淡淡的阴影,同时也突出了她的颧骨,这些与一定的化妆结合在一起时,使她的年龄令人信服地变大了.

在拍摄弗兰西斯被送进精神病院的几场戏时,科瓦奇利用软百叶帘的天然效果进行照明。他开玩笑说,他对这种由百叶帘的阴影造成的、被监禁的感觉非常爱好,因而他在 《心跳》 一片中曾大用特用。按他的说法,他一直在等着有人因此来找他的麻烦。不过他感到这用在《弗兰西斯》中的效果不错。该片第一次使用软百叶窗阴影是在弗兰西斯与疗养院的医生第一次谈话的镜头中。在那个镜头里,阴影并没有真正投在弗兰西斯的脸上,但在影片后一部分,当她被送进一所州立医院时,帘上的阴影的确横过她的的脸庞。

一般说来,科瓦奇认为他在《弗兰西斯》一片中的照明代表着他的一个过渡阶段,在这段时间里,他在训练自己采取一种简单得多的照明方法。他说: “如果你不使照明保持简单,那会是非常折磨人的经历。现在,在这一行干了这么多年之后,我认识到,应该是越简单效果越好。我过去总是用很多灯,现在我的路子是以尽可能少的灯,达到同样的效果。对我来说,这样更真实,更可信得多, 只要你能保持简单。拍她被判处180 天监禁的那个法庭镜头时,我一共只打了三盏灯。这个法庭是在圣佩德大厦的第六或第七层上的实景中拍的,所以我不可能从窗外打光. ”

科瓦奇还喜欢用足够的光,使他能用光圈F-4 拍内景。“我不喜欢低照度, 因为我认为,这实际上会破坏图象的质量。你不得不用大光孔和小景深,这就很伤脑筋,如果演员的鼻子很尖,他的耳朵就出了焦距了。我可受不了那个。我是说,不知道这会起什么作用。”

就象西伯尔特设计了布景与服装的色彩组合来加强影片的戏剧结构,科瓦奇通过在灯上加明胶滤光片和精确配光这两种方法,对摄影的色彩还原进行控制。他还用色彩来说明镜头,如最后那个弗兰西斯父母在屋里的镜头。他说道:“我又回到过去的金色调子。母亲变老了,但她仍怀着那个疯狂的梦想,我不明白为什么,但我的的直觉告诉我,应该让这块地方显得温暖–就象它本来应该是的那样,不过它并不是。”

《弗兰西斯》一片的拍摄工作是一次相对来说长而紧张的经历。科瓦奇说: “在情感上消耗很大,因为你根本不可能把自己从她那强烈的表演中分离出来。你在那儿,你就是其中 一部分,你情感就被耗尽了。你能否想象当她不得不一遍又一遍地做的时候,是什么滋味? ”

科瓦奇估计他们拍掉的生胶片约比用于完成影片的多20%,他说这个数字是正常的。他还说,在摄制过程中剧本还在修改。影片的布景和实景共约96个,摄影最因难的部分是,要在有限时间内找齐所有在西雅图需要的东西。他说他喜欢参与制定拍摄计划,这样做能确保把尽可能多的时间拨给不可能完全控制天气和光线的外景工作。

他感到重要的是,电影摄影师应该参加影片的前期计划工作,他坚持说,真到正式排戏和实际拍摄时,摄影师和导演所能做的是有限的,对一部如此依赖演员表演的片子来说,更是如此。他感到有很多选择是电影摄影师在进行拍摄时, 当场直觉地做出的。“我从来不喜欢回家后,象做家庭作业那样进行准备。比如说,明天早上我们要拍一个新的镜头。我知道剧中整个故事,也知道那个镜头与整个结构的关系。我也有关于照明的一个大致想法,但我不会坐下来开始摆弄什么平面设计图之类的东西,因为那也许会与实际毫不相干。第二天早上,当我来到现场,当导演把女演员带进来之后说,好,我们来把这场戏排练一下。就在这时,我的计划全都不废了。我的看法是,有谁能够那样来进行什么平面设计,甚至在脑子里画什么调度图呢。唯一真能这么做的只有导演。连导演对这种做法都非常小心。你回到家,坐在椅子上,只有你和我,还有一张纸。你把演员排除在外,可是你不能这么做,因为演员会带来你趴在桌上画调度图时从不曾想到的丰富的色彩和细节。”

“就象一张脸上能做出一千种不同的情绪和表情一样,你也能用这么多种不同的方法为一个特写镜头照明。照明的选择是在你见到那堂景时,当场做出的选择。一次好的排练的重要性不仅在于你看到具体定位和调度,而在于你看出情感的高潮在哪里。你感觉到了其中的含义,于是你就知道,你得给予表现的是什么。那才是你真正能确定照明的时刻。通常你先为一个全景镜头打光,今天这已不象过去那么重要了。许多导演现在用的是所谓主镜头,让演员找到将从哪个方向拍摄,有很多时候,他们干脆把这也撇在一边。这对所有与此相关的、有创造性的人来说,是一个很好的戏剧性的开端。你创造了整个情绪,确定了光线的来源。然后一旦你开始进一步处理场景时,就有可能创造一个摄影机外的辅助光源。你可以采取诗的破格形式来创造出独特的效果。”

这种现场做出创造性决定的一个最好的例子就是,弗兰西斯在片中的拍摄现场斥责了导演,并尖叫着从摄影棚冲了出去的那一段。当她把门一推开,光线就从她的身后流了进来,在她的周围形成了一个影像,似乎就是她的精神状态原原本本的再现。这个形象不仅不是事先构想的,其诞生一半是出于必然,因为这个镜头是在晚上拍的。科瓦奇向克雷福德保证,只要有一些绿色植物和从白色细布上反射出的足够的光,就可以创造出有真实感的白日室外效果。克雷福德同意照此拍摄,但科瓦奇可以察觉到他还不十分满意。然后克雷福德又来问他,把门上的光完全熄掉,让那里什么也看不见,只有开门时从门外泻入的光,这个主意怎么样。科瓦奇抓住了这个想法,朝白色细布上打了更多的光,并在镜头上加了一个雾镜以强化效果。

科瓦奇从《弗兰西斯》拍摄结束直到看到完成版本之间的时间里,又拍摄了两部其他影片。他说他从来都对一部影片剪辑后的样子感到意外。他认为摄影师拍完一部影片后离开一段时间再回来,与已经连续干了几个月的导演和剪辑师不同,能带着新鲜的眼光看待剪辑过程中的某些问题。除了为缩短影片不可避免地剪去一些镜头外,《弗兰西斯》的剪辑给他最深的印象之一是医院病房里那些暴力镜头与弗兰西斯在被判决是否能被释放之前的申诉镜头剪接在一起。在弗兰西丝面对判决时,那些形象作为记忆在脑海里闪过,效果很好,尽管这两组镜头本来是作为各自独立的镜头拍摄的。直到科瓦奇回来指导标准拷贝的配光时,影片仍在剪辑中继续修改。

处于完成状态的《弗兰西斯》是一个最好的例子,它说明一部影片是由其各方面的创作人员的密切配合所形成的、不可分割的、整体的产物。每个艺术家和技艺家都尽力在同伴们的努力中添上自己的一份,而其结果,人们会在银幕上见到。